9月27日に今年度も相双地区被災地研修を実施しました。

NPO法人ハッピーロードネット様、双葉町役場の方などのご協力をいただき、生徒24名が参加し学んできました。

目的は「被災地の現状と課題を知るとともに、現場で頑張る方たちの姿から復興について学ぶ」ことでした。

・双葉町の帰還困難区域 : 復興の様子、帰還困難区域の現状、これからの課題

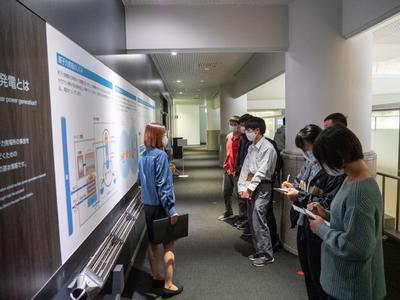

・東京電力廃炉資料館 : 原発事故の概要と原発の現状・課題

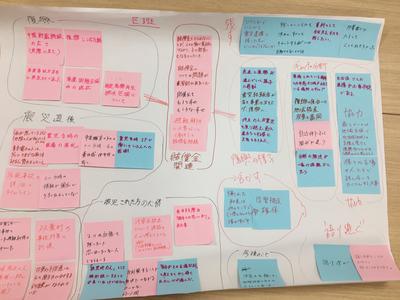

以上のことをそれぞれの場所で学んだ後、Jヴィレッジにて現地の方々の、震災時の体験、今後の復興への思いなどの話、生徒との質疑応答を聞きました。そして最後に振り返り会にて、「相双地区の復興についての自分の考え」を付箋と模造紙を用いてまとめ、お互いに発表しあい、考えを深めました。

被災地の現状と現地の方々の苦労、そして復興への思いを、研修中終始学んでいたようでした。

昨年の実施との違いは、公務員として避難や街の立て直しに携わった方、企業を作って町おこしに励む方、高校生と活動するハッピーロードネット様など、様々な現地の人の話を聞き質疑応答の時間をとった点であり、生徒から高評価でした。

福島民報20200928福島民報_安積高校被災地研修.pdf、福島民友20200928福島民友_安積高校被災地研修.pdfに記事が載りました。

生徒のアンケートのまとめはこちら202009相双地区研修アンケートまとめ_公開用.pdfです。

生徒の感想を数点載せます。

・(西本さんたちへ)お忙しい中、僕達のためにご協力くださりありがとうございました!自分の中で思っていた印象がガラリと変わり、僕のように、間違っている考えを持っている人がまだまだ多いと思います。今度は僕が、そのような人達に向けて正しい情報を発信していく必要があると実感しました!ほんとに本日はありがとうございました!(1年男子)

・貴重な体験ができました。メディアを通してではなく、直接相双の被害を受けた地区を見るのは初めてのことで、半壊した建物や、止まった時計などを見て、画面越しでは伝わらないものを感じました。廃炉資料館なども通して、確実に知識が増え、関心も高まりました。お忙しい中、本当にありがとうございました。(1年男子)

・(集団で被災地を訪れることについて)同じ事を見聞きしても人の数だけ考えた事感じたことが違っていて、その違いがとても面白いし、ほかの人が質問したこととその返答を聞くとより自分の考察を深めることができるので、集団で行くことには大きな意味があると思います。また、自分一人が見学に行くとしたらこんなにたくさんの大人が動いてくださることはないと思うし、こういう募集があったから取り敢えず応募したけど、来てみると本当に沢山学ぶべきことがあって来てよかったな、と思う生徒も多いのではないかと思います。

相双地区研修に来て、震災と復興を自分の目で見つめて、実際に人に会って、自分の耳で話を聞いて、その心に触れる事で、自分の故郷である福島県のことだけではなくて、自分の過去や将来を見つめ直すことができたと思うし、オンライン化が進む今の現状と逆行する考えではあるかもしれないけれど、自分の足で現地に行って自らの五感をフルに使って正しい知識を得ることや、たくさんの人に触れてその温かさや奥深さを感じる事はやはり素晴らしい事だなと感じることができました。なんでもネットで調べればいいや、というある意味受動的な姿勢ではなくて、百聞は一見に如かずと言うように自分自身をもって新たな知識を得ていこうとする姿勢が大事だなと思いました。

今日お会いした方々、みなさんとても親切であたたかくて地元愛があって、そういう方々と直接触れ合うことができたからこそ、震災や復興について深く考えることができたし、自分も福島県民の一人として将来なにか福島のためになる事をしたいという思いを強める事ができたと思います。たくさんショッキングなお話も聞いたけれど、まっすぐな、誇張のない、真実を話してくださったので、自分もその言葉をまっすぐにそのまま受け取ることができ、自分だったらどうしていたかな、と自分事として考えることができました。あとは西本さんの女は度胸と愛嬌と笑顔だ、という言葉が凄く印象に残って、勇気づけられました。

日曜日であったにもかかわらず、貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました!震災を風化させない、そしてより良い福島を作っていけるように、今自分ができる事を考えて、勉強や課外活動に一生懸命取り組んでいきたいと思います。(2年女子)

・今回の研修で、千葉先生による放射線や福島の復興についての授業や、今まで耳にしていた情報だけではわからなかったことがまだまだたくさんあることに気づかされました。街の雰囲気、津波が来た場所、未だに残っている当時の緊張感や切迫感、どれだけ復興が進んでいるか…を行って見て欲しいと(少なくとも安高のみんなには)思いました。相双地区に行くというのはなかなかない機会ですので、今度また行く機会があれば行って欲しいです。また、そのことをいろんな人に伝えて欲しいし、自分もこれから伝えていけたらなと思います。今回初めて相双地区に訪れて、またいろんな方々から話を聞いて、震災や福島の現状、復興等といった、よりたくさんのことを知ることができました。今回の研修を必ず、これからに生かし、またいろんな人に伝えていきたいと思います。(2年女子)

・今日の研修では、普段自分だけでは入れないような震災の状態をそのまま残した双葉町に入ることができたのが強く印象に残っていますが、それ以上に、ハッピーロードネット様のような、地元で頑張っておられる方々にお会いでき、お話を聞くことができたことが大変印象に残っています。何度か放射線や復興についての学校の企画に参加させていただく機会はあったのですが、なかなか地元の方とのふれあいやお話をお伺いする機会が少なかったかなと感じていました。そんな中でお話を伺って、「感じたことをそのまま伝える」こと、自分たち若い世代が主体となって動くことなど、大変心に響く言葉をいただきました。「自分たちが動かなければ誰が動くんだ?」と考えて、常に当事者意識を持ち行動していきたいと強く思いました。

また、桜の植樹活動のお話を改めてお聞きし、ドローン映像を見せていただいたことで、自分も機会をいただいて参加させていただきたいなと思いました。ぜひご案内お願いします!(2年男子)

・(西本さんたちへ)まずは、本当に貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

"福島の復興に貢献したい"といっても、行動に移すのはなかなか難しいと思い続け、気づけば震災から10年経とうとしてました。しかし、今日、西本さん達と出会って、復興に貢献したい若者を支援してくれる団体がたくさんあることを知ることができました。大学生になったら、頂いた名刺や資料を頼りに連絡したいです。そして、長期休暇などを利用して活動に参加したいです。西本さん達の前向きな姿からは生きる力を強く感じました。皆さんの約10年間の頑張りを無駄にせず、未来に受け継いでいくためには、私たちの世代が頑張る番だな、と思いました。

またいつかお会いしたいです。本当にありがとうございました。(3年女子)

・今回、実際に相双地区を訪問するまでは事前学習していたこともあり、相双地区の復興や原発についてある程度知っていたつもりでした。しかし、百聞は一見に如かずで実際に見て何倍も学ぶことがあったし、現在進行形で知っていたよりも多くの問題に立ち向かっていることを知りました。聞いて知ることはもちろん大事ですが、それを目で見て記憶によって知っていた知識に上書きすることでより理解が深まり解決への意識が高まるはずです。廃炉資料館は本当に詳しく知ることができて、福島県民なら1度は行って欲しい場所だなと思いました。私ももう一度ゆっくり行きたいです。 (3年女子)

・西本さんのパワフルで大きな存在が、初めてお会いしたのにどこか懐かしく、癒される、心強い方で憧れを感じました。また、吉田さんのお話も淡々としていらっしゃるのにずっしり重くて、最前線での震災当時の緊迫した状況がわかり、東電作業員の方へ感謝の感情が湧きました。出会いに感謝しています。 (3年女子)

・「メディアを通さない実際の体験」という話がありましたが、その通り、外部のフィルターを通さずノーカットで現状や震災当時の状況(震災に原発事故が重なったことでタイムカプセルのような存在になっていると感じた)を体験できたのが本当に良かったです。また、自分と同じ意見の方・そうでない方、様々な立場の方の話を聞いて、多様な意見や視点があると改めて感じ、そのような意見や視点を知れたことはとても良い経験になりました。

私は「実体験を語り継げる最後の世代である」という自覚を持ってこの企画に参加しましたが、やはりその背負うべきものや責任は重く、個人ではどうにもならないことも多くあると感じました。私たちの世代が皆、自覚と当事者意識を持って復興等諸問題に連携して関わっていく必要があると思います。これは一つの理想ですが、福島県内だけでなく、他地域から見た震災・原発事故・その後も同じように伝承していけるとさらに良いと思いました。ただし、特に原発事故に関しては、事故から時間がかなり経ったこともあり、正直当事者意識が薄れている・そもそもない人が多く、①関心を引く→②考えさせる・さらに知ってもらうという段階を踏んで、再度問題提起をする必要があると考えました。①には今回参加していただいた映像作家さんのような活動が不可欠になるだろうし、大衆に感情や情景を届けられる小説・アニメ・漫画・演劇・映画・ドラマなどの文化的媒体が重要な役目を果たすだろうと思います。そのような文化的活動にも注目して活用しつつ、次世代へ繋いでいけたらと思います。願わくば、何らかの形で復興(定義が難しいですが)が叶い、他地域や世界の希望的モデルとなれるような福島に、と思っています。これを実現できるのかは不明ですが、出来る限り努力して、少しでも復興に近づく手伝いができたらと思います。

以上、私が今回の研修で考えたことの一部でした。このような機会を提供してくださった・企画に協賛してくださった皆さんに感謝します。本当にありがとうございました。(3年女子)